第5回マンホールナイトの開催に合わせ実施された「新宿マンホール街歩き」に参加しました。

戦前に設置された旧大久保町の蓋やその他珍しい蓋などを幾つか鑑賞しながら四谷から東新宿に至るコース巡ると言うもので、案内人の駅からマンホールさん(以下、駅からさんと略します)のほか私を含め総勢12人に寄る街歩きになりました。

(★)集合場所のすぐ近くの四谷見附橋の標。

(★)集合場所のすぐ近くの四谷見附橋の標。

『橋』の旧字がいい味を醸し出しています。

集合場所はJR四ッ谷駅の麹町口改札前でした、が…。

案内メールを良く読んでいなかったのでてっきり地上の駅前だとばかり思い込んでいました。

なので、集合時間近くになっても誰も見知った人がいないので変だなぁ…と、思っていたのは内緒(笑)。

もしかすると改札口かな?と思い、階段を下って行くとちゃんと駅からさんがいらっしゃるじゃありませんか!

帰宅後、メールを読み返すとちゃんと『改札口前』とあるじゃん(笑)。

でも地上の駅前でぼ~と、待っていた訳じゃありませんよ。

付近を探索して阻水弇の蓋を見つけたのですからね。 この日の最初の蓋が有った四谷1丁目交差点。

この日の最初の蓋が有った四谷1丁目交差点。

取っ手付きの都章蓋。

取っ手付きの都章蓋。

この手の蓋は珍しいんだよ~と、言う説明でした。

(★)じつは集合時間までに待っている間、駅前で撮影した取っ手付き都章蓋。

(★)じつは集合時間までに待っている間、駅前で撮影した取っ手付き都章蓋。

四谷1丁目交差点に有った蓋を含めても見掛けたのは3枚目でしたので少ないのは事実。

次に向かったのは何やら路地奥深く入った所でした。

次に向かったのは何やら路地奥深く入った所でした。

量水器が二枚並んでいる所で説明が有りました。

くしゃまんべのマスターさんからの説明が有ったのですが、すぐ脇に有った止水栓の撮影をしていたので聞き逃しました(ゴメンナサイ)。

断片的には聞こえたのですが…(確か量水器の器の文字の萌え点絡みの話でした)。

案内メールを良く読んでいなかったのでてっきり地上の駅前だとばかり思い込んでいました。

なので、集合時間近くになっても誰も見知った人がいないので変だなぁ…と、思っていたのは内緒(笑)。

もしかすると改札口かな?と思い、階段を下って行くとちゃんと駅からさんがいらっしゃるじゃありませんか!

帰宅後、メールを読み返すとちゃんと『改札口前』とあるじゃん(笑)。

でも地上の駅前でぼ~と、待っていた訳じゃありませんよ。

付近を探索して阻水弇の蓋を見つけたのですからね。

一旦地上の駅前に移動して注意事項と簡単な自己紹介の後、街歩きに出発しました。

最初は、かつて存在したトマソン階段が有った場所へ。

今はその姿は見られませんが、トマソンとは何ぞやと言う説明がありました(写真は有りません)。

今はその姿は見られませんが、トマソンとは何ぞやと言う説明がありました(写真は有りません)。

この日の最初の蓋が有った四谷1丁目交差点。

この日の最初の蓋が有った四谷1丁目交差点。 取っ手付きの都章蓋。

取っ手付きの都章蓋。この手の蓋は珍しいんだよ~と、言う説明でした。

(★)じつは集合時間までに待っている間、駅前で撮影した取っ手付き都章蓋。

(★)じつは集合時間までに待っている間、駅前で撮影した取っ手付き都章蓋。四谷1丁目交差点に有った蓋を含めても見掛けたのは3枚目でしたので少ないのは事実。

次に向かったのは何やら路地奥深く入った所でした。

次に向かったのは何やら路地奥深く入った所でした。量水器が二枚並んでいる所で説明が有りました。

くしゃまんべのマスターさんからの説明が有ったのですが、すぐ脇に有った止水栓の撮影をしていたので聞き逃しました(ゴメンナサイ)。

断片的には聞こえたのですが…(確か量水器の器の文字の萌え点絡みの話でした)。

(★)これがその止水栓。

蓋の受枠がやたらと太い。

(★)民家の玄関先にはこんな照明も。

(★)民家の玄関先にはこんな照明も。至って昭和的。

使用禁止の階段。

使用禁止の階段。手すりには鉄条網まで巻かれています。

路地から出て表通りに移動。

新宿歴史博物館へ至る道筋に設置されていると言う蓋。

新宿歴史博物館へ至る道筋に設置されていると言う蓋。電線共同溝の蓋と言う説明も有りました。

蓋を辿って博物館へと向かうのかな?と思ったが、今回はスルーでした(笑)。

興味のある方はご自分でどうぞとの事。

(★)どこにでも有る汎用の蓋ですが、文字や格子状の線の違いによるバリエーションの多さに気が付き、最近は意識的に撮影しています。

(★)どこにでも有る汎用の蓋ですが、文字や格子状の線の違いによるバリエーションの多さに気が付き、最近は意識的に撮影しています。 急な階段を下る。

急な階段を下る。この地域の名称の説明も有りましたが忘れた(ゴメンナサイ)。

参加者の中の人の話によると、昔はここは大きな池だったとか。

そして周りの家は花街(だったかな?)で、客がこの池に舟を浮かべ楽しんだと言うお話でした。

それが今では埋め立てられて小さな池と祠が残っているだけ、とも。

そして周りの家は花街(だったかな?)で、客がこの池に舟を浮かべ楽しんだと言うお話でした。

それが今では埋め立てられて小さな池と祠が残っているだけ、とも。

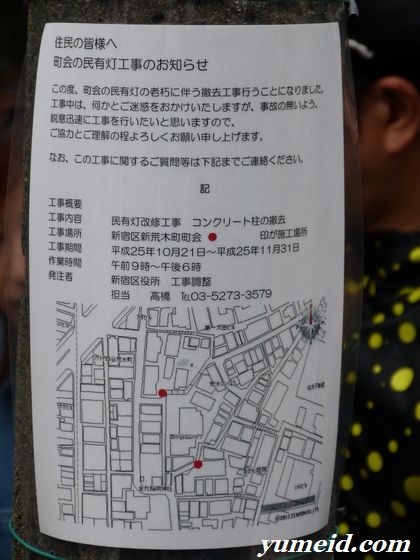

この地域に残る民有灯。

この地域に残る民有灯。老朽化に寄り、取り壊しの運命が!

取り壊しのお知らせ。

取り壊しのお知らせ。 民有灯の後ろ側に銘標が有りました。

民有灯の後ろ側に銘標が有りました。銘標の裏は空洞?なので蓋の様にも見えますね、蝶番も有るし。

見えづらいのですが銘標には、山洋コンクリー(トかな?)工業株式会社製造 と、読めます。

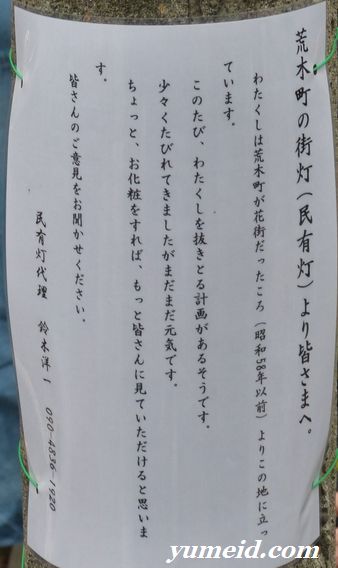

民有灯には地元の方の書いたと思われる貼り紙も有りました。

民有灯には地元の方の書いたと思われる貼り紙も有りました。

文化的遺産の保存か、安全対策か、どちらも大切なことですが実際問題として考えてみると、民有灯は見るからに老朽化が進んでいます。

裏側の銘標の部分を見るとコンクリートがボロボロで地震や台風などの強い衝撃には耐えられるかどうか不安はありますね。

現在2本の民有灯が残っています(写真は1本だけ載せました、取り壊しの地図で言えば下の赤丸になります)。

裏側の銘標の部分を見るとコンクリートがボロボロで地震や台風などの強い衝撃には耐えられるかどうか不安はありますね。

現在2本の民有灯が残っています(写真は1本だけ載せました、取り壊しの地図で言えば下の赤丸になります)。

(★)昔の名残を残す小さな祠と池。

(★)昔の名残を残す小さな祠と池。 (★)古そうな蓋。

(★)古そうな蓋。写真では小さく見えるが、実測で約65cmと普通のマンホールよりも大きい。

(★)短足下水君の蓋も有りました。

(★)短足下水君の蓋も有りました。こちらは実測で約55cm。

窪地から上がって来たところに網目模様の短足下水君が有りました。

窪地から上がって来たところに網目模様の短足下水君が有りました。

ここからは急にピッチを上げて歩き始めます。

先頭と最後の間が50m以上開きました。

先頭と最後の間が50m以上開きました。

(★)久しぶりに火蓋に遭遇。

(★)久しぶりに火蓋に遭遇。駅からさんに伝えようと思ったけど見ると遥か彼方なので断念。

(★)こんな多角点も有りました。

(★)こんな多角点も有りました。

この頃から時折小雨が降って来た。

泥吐枡を囲んで説明を聴きます。

泥吐枡を囲んで説明を聴きます。 泥吐枡(右書き)。

泥吐枡(右書き)。ここで【枡】の文字に付けられている萌え点についての説明が有りました。

枡に萌え点が付いている例は今のところ、この一枚だけとも。

(■)排水枡の有る所。

(■)排水枡の有る所。既に排水枡と題して記事にしてある場所だったので撮影はしませんでしたので昔の写真を参考までに載せて置きます。

(■)排水枡(左書き)。

(■)排水枡(左書き)。こちらは萌え点の付いていない枡の字の例。

燈孔蓋。

燈孔蓋。燈孔蓋についての説明が有りました。

KAWAMOTOの蓋。

KAWAMOTOの蓋。神奈川県内では良く見掛けたが都内では初めて見ました。

縁石の付いた立派な量水器の蓋。

縁石の付いた立派な量水器の蓋。

かなり薄暗くなって来た。

歩速を上げて歩く、歩く…。

歩速を上げて歩く、歩く…。

(★)路面に時折見掛けた境界標。

(★)路面に時折見掛けた境界標。『東医』って、何だろう?と、思っていたら『東京医科大学』の看板が見えてガッテン!

境界標が有るくらいだから境界石も有るかもしれないな。

機会が有れば探したいな。

(■)大久保町下水の蓋。

(■)大久保町下水の蓋。既に撮影済みの蓋だったのでこの日は撮らず。

ここではちょうど一年前に撮った写真でお茶を濁します。

(■)丁度一年ぐらい前に撮った大久保町下水と大久保町水道の小蓋の有った場所。

(■)丁度一年ぐらい前に撮った大久保町下水と大久保町水道の小蓋の有った場所。矢印の所に止水栓の小蓋が有りましたが、街歩きの時には既になくなっていました。

撮影した時には僅か一年後にこの蓋が無くなるなんて想像もできなかった。

(■)かつて有った、大久保町水道の止水栓小蓋。

(■)かつて有った、大久保町水道の止水栓小蓋。

西向天神社の境内を通り抜けて、更に進みます。

東京市電氣局の境界石。

東京市電氣局の境界石。電氣局の紋章だけの境界石は時折見かけますが、文字が入っている境界石は初めて見ました。

この界隈には部分的に見えるだけの境界石を含めて数本残っている様でした。

この後は都営大江戸線の東新宿駅まで歩きました。

本来の予定では東新宿駅から地下鉄に乗って牛込神楽坂駅まで行きマンホール階段の見学でしたが、小雨が降る天候でかなり暗くなっていたため駅前で解散となりました。

本来の予定では東新宿駅から地下鉄に乗って牛込神楽坂駅まで行きマンホール階段の見学でしたが、小雨が降る天候でかなり暗くなっていたため駅前で解散となりました。

【 お し ま い 】

他にもたくさん撮影、説明が有りましたがブログでは画像は2Mの容量制限が有るので省略しました。

記憶があいまいな部分も有るので説明が違っている箇所が有るかもしれません。

(★)が付いている写真は駅からさんからの説明は無いが、個人的に撮って置いた方がよいと思った物。

(■)が付いている写真は街歩き当日以外の撮影の物です。

記憶があいまいな部分も有るので説明が違っている箇所が有るかもしれません。

(★)が付いている写真は駅からさんからの説明は無いが、個人的に撮って置いた方がよいと思った物。

(■)が付いている写真は街歩き当日以外の撮影の物です。

撮影:2013.10.19 東京都新宿区内

(2013.10.22)

(2013.10.22)