日米親善ベース歴史ツアーの2回目の参加記、いよいよ基地内に入っていきます。

ゲートをくぐり抜けて一旦全員が集合して、横須賀基地の歴史について簡単な説明を受ける。

古くは幕末、黒船の来航によって海軍力の充実が急務となり御雇外国人による施設の整備を始めました。

当初は”製鉄所”と呼ばれていたが、後に”造船所”に改められた。

~その他にも色々な説明が有ったが、数字を多用した教科書的な内容なので記憶に残らなかった。この辺りはググってみればたくさん出てくると思うので省略します。ごめんなさい。

足下を見れば「蒸気」と記された蓋が目に入りました。

足下を見れば「蒸気」と記された蓋が目に入りました。

この蒸気蓋、後にも先にもこの蓋だけしか見つかりませんでした。

前回のツアーで見掛けた六剣水の空気弁。

前回のツアーで見掛けた六剣水の空気弁。

同じデザインで消火栓も見た記憶が残っていたのですが、今回のツアーでそれは記憶違いだったことが判明しました。

確かに同じデザインでしたが、両方とも空気弁でした。

前回見つけられなかった「滊(汽)艇給水栓」。

前回見つけられなかった「滊(汽)艇給水栓」。

蓋散歩びとさんに位置を教えて頂き、漸く撮影できました。

前回は確かにこの場所は早足で通り過ぎていました。

文字の部分を拡大してみました。

文字の部分を拡大してみました。

当日は時折小雨の降るかなり暗い曇天で、写りが今一つなので画像処理してみました。

昨今のマンホールの蓋ブームでもこの骨董蓋に目を向ける人は皆無でした。

うーん、勿体ないなぁ。

まだそこまで熟していないのかな?

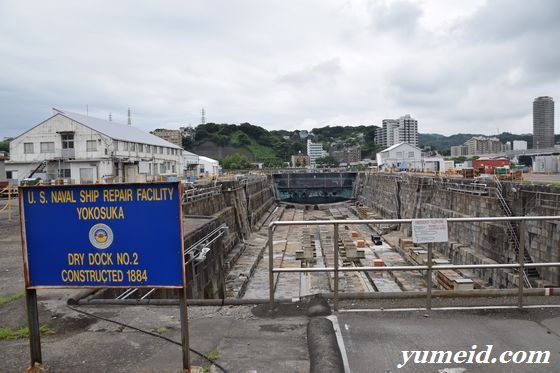

ドライドック2号。

ドライドック2号。

前回のツアー記でも載せましたが、はっきり撮れたので再掲します。

1884(明治17)年の構築と看板にも記されています。

実はこのドック、3番目に構築されたものです。

この辺りの説明も受けたのですが失念しました。

興味の有る方は調べてみて下さい。

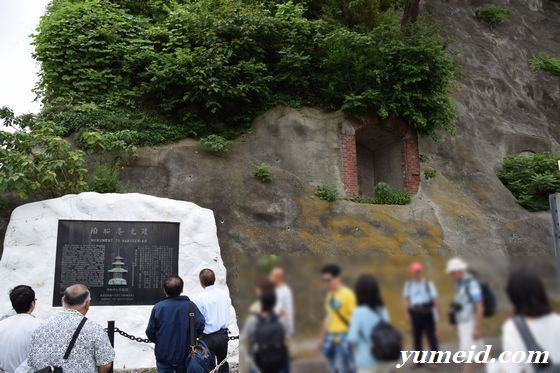

泊船庵史蹟。

泊船庵史蹟。

ここも長~い説明が有りました。

この手の史蹟には興味が無いし、右上に見える防空壕?の遺跡の方が気になってほとんど記憶がありません。

ただ、ここから発掘された骨がナウマン象だったという話だけは覚えています。

第七艦隊旗艦の揚陸指揮艦「ブルーリッジ」。

第七艦隊旗艦の揚陸指揮艦「ブルーリッジ」。

前回は空母「ドナルド・レーガン」が居ましたが、今回は姿が無かった。

イージス艦?の姿も見えました。

イージス艦?の姿も見えました。

軍港付近で見掛けた蓋。「CP」って何だろう?

軍港付近で見掛けた蓋。「CP」って何だろう?

軍港に沿った歩道に2枚設置されていました。

第6ドックに向けて歩きます。

第6ドックに向けて歩きます。

前回は見られなかった施設だけに期待が膨らみます。

トンネル内部。

トンネル内部。

車道はかなり広く、また天井も高いです。

大型車両も余裕で通過できますね。

トンネル2本を通って漸く第6ドックに到着です。

トンネル2本を通って漸く第6ドックに到着です。

第6ドック全景。

第6ドック全景。

全長は300m以上有り、東京タワー(333m)を横にして入れても余裕だそうです。

ドックの左右には巨大なクレーンが備えられていました。

ドックの左右には巨大なクレーンが備えられていました。

第6ドックに見られた銘板。

第6ドックに見られた銘板。

起工 昭和十年七月

竣工 昭和十五年四月 と読めます。

ウィキペディア・空母信濃の記述に寄れば昭和十五年四月七日に空母「信濃」の起工式が行われているので、竣工してすぐに信濃の建造に取りかかった事が分かる。

ここまでで午前中のツアーは終了し、フードコートまで行き昼食休憩になりました。

フードコートの隣にある公園「コサノパーク」の中に旧海軍時代の小蓋を発見。

フードコートの隣にある公園「コサノパーク」の中に旧海軍時代の小蓋を発見。

錨の印があるので間違いは無いと思う。

ここは春のお花見シーズンの一般開放地区に含まれています。

ここへは今回を含め都合3回来ているのですが、今まで全然気付かなかった。

ツアー中でもこの蓋は全然見掛けなかった。

入れない地域には残っている可能性も考えられるが、現時点ではこの蓋が唯一の残存と言えそうだ。

午後は軍港から離れ、建物中心の見学になりました。

基地内には旧海軍時代の防空壕がたくさん残っている。

基地内には旧海軍時代の防空壕がたくさん残っている。

昭和13年から終戦まで延々として掘られていたようで、総延長は横須賀から横浜に匹敵する27kmあったらしい。

現在でも3ヶ所が利用されているらしい。(残念ながら見学は出来ず)

横須賀基地司令部。

横須賀基地司令部。

前回のツアーの時は工事中でこの様な美しい姿を見られなかっただけに連続当選は運が良かった。

白服の方はお目付役の憲兵さん。

前回の時は黒色の制服だったが、夏服に換わったようだ。

司令部の脇に置かれていた大砲。

司令部の脇に置かれていた大砲。

説明が無かったので正体は不明。

大砲の中程に製造所?の印らしき物も見える。

大砲の中程に製造所?の印らしき物も見える。

この後は隣の総司令部の説明を受け、出口へ。

(おわり)